Cuando exponía Julio César Pasquato (Juvenal), era como si estuviera escribiendo en el aire una de sus célebres notas para la revista El Gráfico.

En una de las clases de periodismo (a la que tuve la suerte de asistir), el inolvidable comentarista deportivo hizo propia una frase cuyo espíritu adjudicó al legendario bandoneonista, conocido por todos como Pichuco : “Cuando me preguntan que es la felicidad, yo digo: era ir a la cancha de la mano de mi viejo«.

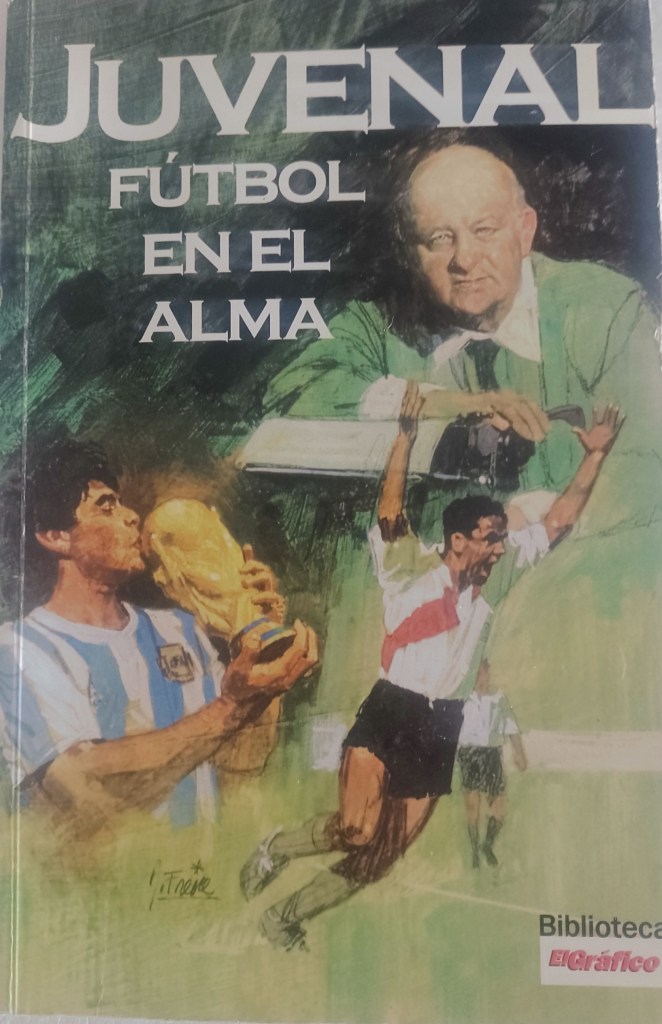

Tiempo después, el mismo Juvenal, abría su libro Fútbol en el Alma con una cita casi idéntica: “Anibal Troilo, con la sabiduría sentenciosa de los gordos buenos, definió alguna vez la felicidad: ´»Era ser pibe y caminar de la mano de mi viejo». Así, en esa edad de la niñez que recorre la vida al amparo del padre, comencé a vivir mi romance con el fútbol…”

Y a renglón seguido, retrataba sus vivencias a partir de cuando llegaba al antiguo estadio de River -a mediados de los años 30- acompañando a su progenitor, tan hincha de la banda roja como Troilo.

Retazos de felicidad

Recurro ahora a unos recuerdos encadenados de mi primera niñez, un domingo cualquiera: Después que mi mamá apurara el almuerzo, partíamos hacia el Monumental, mi viejo al volante del Dodge Coronado gris de caja automática, y yo al lado; estacionar el auto tenía sus bemoles, luego la caminata por Monroe, o la avenida Figueroa Alcorta, esos diez minutos, pegado a mi padre, se hacían interminables, el corazón palpitando, los ojos bien abiertos para observar apenas terminando de subir la escalera -desde la abertura de la platea San Martín baja- la pista de atletismo, un pedazo de césped, y por fin las camisetas inmaculadas de River, y las no menos luminosas de los eventuales adversarios, entre otras la de Racing, Independiente, San Lorenzo… hasta la del archirival , los «primos» de Boca Juniors.

Arrancaba el match y si bien conocía los nombres de casi todos los jugadores, me ayudaba con una portátil, más que nada para seguir los comentarios, al tiempo que miraba las cabinas para leer los labios de los relatores (¿para que escuchás la radio si estás viendo el partido?, refunfuñaba cada tanto mi papá,y yo me reía); en el entretiempo me subía a la silla roja de madera como a una tarima, y hacía una balance y pronóstico del partido ante el asombro de los veteranos plateistas que me escuchaban y a veces polemizaban conmigo.

El final del juego solía darme más alegrías que tristezas (River ganaba más de lo que perdía), pero el ritual no cambiaba; en la caminata de regreso al auto intercambiaba comentarios con mi viejo (mucho más locuaz cuando el resultado favorecía a River); lo que vendría después era una sensación de caída, el domingo agonizaba en sombras y aparecía el fantasma gruñón del lunes de clases en la escuela.

Podría durante horas referirme a los futbolistas que llenaron mis retinas de pibe, jugadas de lujo, goles inolvidables, pero el nudo de este relato apunta al rito, dejarse llevar por esas horas de encanto con la excusa del fútbol (y que para otros habrá sido el cine, el teatro; de la mano del padre, la madre, el hermano, un abuelo).

Ya de adolescente iría muchas veces a la cancha solo, o con eventual compañía; en el colectivo 42, o siendo socio me quedaba en el club después de practicar algún deporte, pero ya no era lo mismo, porque nada sería igual a entonces.

No es un latiguillo decir que la felicidad está en lo que Joan Manuel Serrat llama Aquellas pequeñas cosas, aunque para valorarlas de esa manera cada quien es cada cual.

Desde luego que en la vida hay momentos cumbres, o intensos: el casamiento, el nacimiento de un hijo (para los casados o padres), la compañía de un perro, publicar un libro; pero en estas líneas me refiero a la primera felicidad, esa felicidad inocente de los primeros años de vida consciente.

Uno pudo tener la suerte de viajar de vez en cuando (no vaya a creer que mucho) por la eléctrica New York, o ser testigo de las maravillosos paisajes de Brasil, pero, ¿es esa la felicidad?

-¡Que va a ser!, me respondo, y no puedo más que identificarme con Juvenal… Para mí la felicidad era ir a la cancha de la mano de mi viejo.

C.R

Memoria furbolera- Legado paterno (*)

En un segmento de Fútbol en el Alma, el autor alude al tipo de conexión de su progenitor con el deporte más popular, y de quien heredó ese sentimiento. «Mi papá era brasileño -contaba Juvenal- nacido en Santos, había llegado a la Argentina antes de los diez años de edad. Se llamaba Cesar Luis, como Menotti, y amaba el buen juego…Don César era un tibio simpatizante de River Plate hasta 1932, cuando se produjo un fenómeno que atrapó a toda una generación: el advenimiento de Bernabé Ferreyra, la Fiera…Mi padre murió joven, como se moría la gente en aquellos tiempos: No alcanzó a ver a Pelé, ni a Didí, ni a Garrincha; en cambio su querido River lo llenó de satisfacciones, pudiendo disfrutar de la Maquina y de la consagración de Alfredo Di Stéfano».

El párrafo anterior viene a cuento de que también mi padre estrechó su amor por River a partir de aquel equipo de La Máquina.

Para mí la primera «Máquina» -si bien empecé a ir a ver fútbol desde comienzos de los 70-, fue el team del Metropolitano 75 que digo de memoria: Ubaldo Fillol, Pablo Comelles, Roberto Perfumo, Héctor Artico (después Daniel Pasarella) y Héctor López; JJ López, Reinaldo Merlo y el Beto Alonso; Pedro González, Carlos Manuel Morete y Pinino Más, dirigido por Angel Labruna, que rompió el maleficio de 18 años seguidos sin títulos, y que se consagraría bicampeón, ya que también se quedaría con el campeonato Nacional para el que sumaría otros jugadores.

Tiempos viejos; modernos; turbulentos

Unas líneas del mencionado libro de Juvenal, permite advertir lo que era asistir a un espectáculo deportivo en aquellos años, cuando el fútbol profesional daba sus primeros pasos en la Argentina (hay una extensa referencia a un River -Independiente de 1937). Entonces -comentaba Juvenal- eran muy pocos los que se dirigían a la cancha en auto; la mayoría lo hacía en colectivo, tranvías o camiones; algunos en tren para llegar a Avellaneda y ver a Racing o Independiente; para ir a Ferro abordaban el subte de la Anglo (Rivadavia hasta Primera Junta); y para Atlanta y su vecino Chacarita, el subte Lacroze.

Y continúa un retrato de época: «La mayoría vestía traje, los más pibes podían prescindir de la corbata, muchos lucían sombreros, otros cubiertos por proletarias gorras… No había llegado la Coca Cola y el brebaje más difundido en las canchas era el naranjín; el público se informaba de los resultados de las otros estadios a través de la revista Alumni (los equipos y protagonistas se identificaban con números, y un encargado apenas recibía las novedades por teléfono las ponía en un letrero elevado), y así fue hasta que los japoneses inventaron los transistores. No había cantos agresivos, ni estribillos insultantes.

Por lo tanto puede hablarse de tres etapas: Aquella más romántica; la del fútbol cada vez más profesional, pero en la que apenas algún incidente podía interponerse al espectáculo; y la que desde hace alrededor de tres décadas está afectada por la violencia (incluso en la Argentina los partidos más importantes se juegan sin hinchada visitante). Siempre queda la esperanza de que el fútbol vuelva a ser una cita familiar, adaptada a las características de la sociedad actual. Quizá sea difícil, mas no tendría que ser una utopía.